——以匠心守初心,千百年來一代代五糧液人用匠心修行,潛心雕琢“世界名酒”五糧液的時光之影。他們有著純粹的偉大,正是他們用盡畢生的堅守、畢生的執著、畢生的情懷,一生一世、一心一意、一絲不茍地釀造出“中國酒業大王”五糧液的傳世濃香,釀造出“十里酒城”五糧液的華麗篇章。

—初心無恙,傳統技藝歷久彌新—

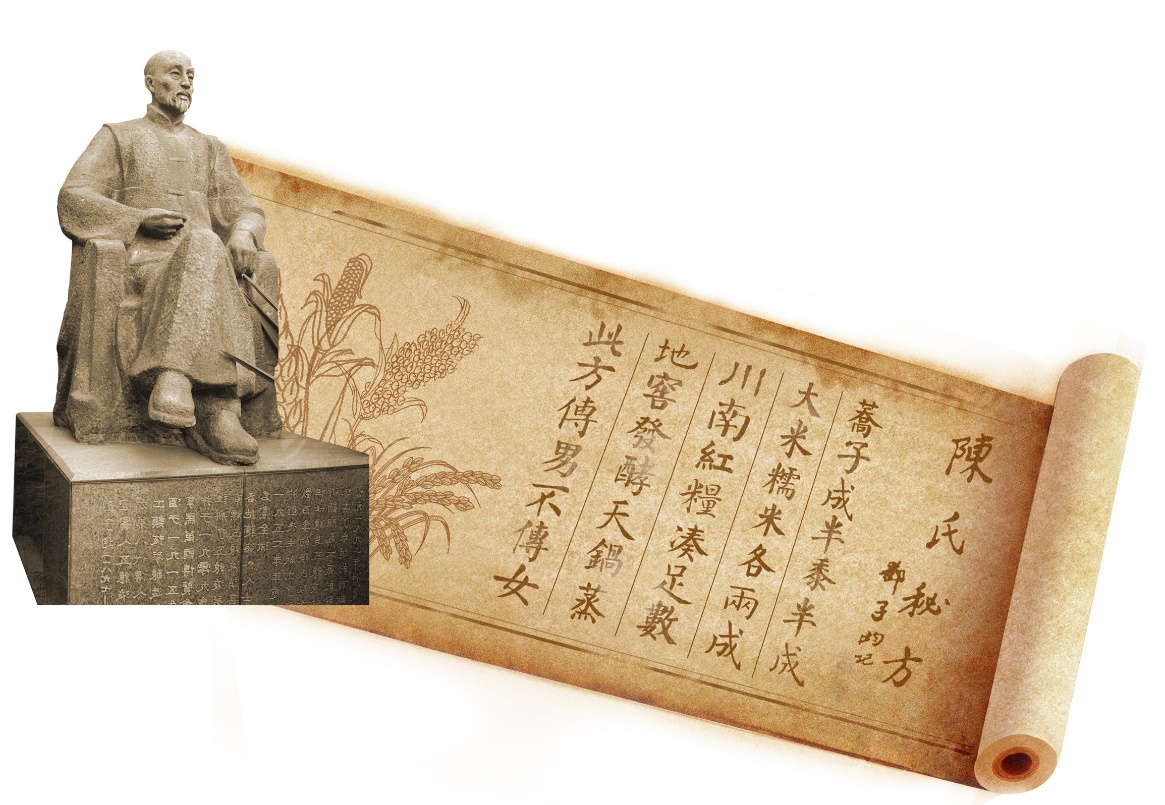

時光回溯到明朝年間的古城宜賓——敘州府,糟坊林立、酒旗飄揚、酒香滿城……城中,陳氏家族創立“溫德豐”酒坊,并通過整合宋朝宜賓名酒“姚子雪曲”釀造技藝及陳氏家傳釀酒經驗,明確了由五種糧食比例,釀造出醇厚甘美的“雜糧酒”。到了清朝,陳氏子孫陳三不斷探索、精調配料,最終形成了“陳氏秘方”。

“蕎子成半黍半成,大米糯米各兩成,川南紅粱湊足數、地窖發酵天鍋蒸”,陳氏秘方彰顯了華夏文明天人合一的道家精髓——《黃帝內經》曰:“五谷為養、五果為助、五畜為益、五菜為充,氣味合而復之,以補養精氣”。五糧配方能夠提供人體不可或缺的鎂、鉀、磷、鐵、植物蛋白以及維生素B等營養元素。

從陳三到趙銘盛、鄧子均、劉沛龍……“陳氏秘方”在五糧液人的手中代代相傳、歷久彌新。時至今日,在“陳氏秘方”基礎上不斷創新的五糧液,以“一級三優六首創六精釀”(又稱“1366”)的獨特工藝聞名于世。

“一極”:五糧液釀造工藝復雜且相對極端;“三優”:環境優勢、老窖池優勢和匠人匠心優勢;“六首創”:五糧配方、包包曲、跑窖循環、沸點量水、雙輪底發酵和勾兌雙絕;“六精釀”:分層入窖、分層起糟、分層蒸餾、量質摘酒、按質并壇和分級儲存。這傳承古法而來的獨有技藝讓五糧液成為中國白酒傳統釀造技藝的典型代表和鮮活范本。

2008年,五糧液酒傳統釀造技藝被國務院公布為“國家級非物質文化遺產”。

——匠心無悔,工匠精神釀造美酒——

“料必優、時必適、工必到、法必精”——從陳氏秘方傳承人陳三、鄧子均,到勾調大師范玉平、范國瓊,再到釀酒大師劉友金、彭智輔,再到如今“十里酒城”近萬名釀酒匠人,一代代五糧液人匠心無悔,無時無刻不在接力傳承“執著專注、精益求精、一絲不茍、追求卓越”的工匠精神。這種傳承讓“十里酒城”成為中國釀酒界專家、人才集聚的“搖籃”和“圣地”。

“有兒不進武糟房,有女不嫁烤酒匠”,這一宜賓當地流傳的順口溜道出了五糧液釀酒匠人不為人知的艱辛。“該創新的創新,該傳統的傳統”,在工業高度機械化的今天,五糧液為了予世人一杯至臻美酒,始終傳承古法釀造技藝,釀酒匠人們不畏嚴寒、酷暑,在特殊的環境下恪盡職守,揮灑辛勤的汗滴。

五糧液制曲匠人的艱辛也只為了予世人一杯至臻美酒。五糧液特有的“包包曲”需要工人們在高溫的環境下全程參與10多道工序、4000多個小時。工人們唯有“貴在四心”:原料要關心、潤料要留心、碎料要細心、成型要小心,踏踏實實、兢兢業業,才能制出曲香純正、糖化發酵率高的好曲。事實上,一瓶品質卓越的五糧液,從一粒糧食到一滴美酒過程中必須經歷的100多道工序,無不浸透著一批批匠人們辛勞的汗水和卓絕的智慧。

“心心在一藝,其藝必工;心心在一職,其職必舉。”從釀造技術到釀造藝術,從“中國酒業大王”到“大國濃香”“傳世經典”……一代代五糧液人在傳承中以匠心守初心,把光陰的荏苒、歲月的變遷、時光的美好都釀在了五糧瓊漿里,如詩如畫、如醉如夢……

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞: